NOUVELLES

TSU!

le lundi 11 septembre 2017, 17:04 - NOUVELLES - Lien permanent

Jancsi et Satsuko... Elle a les cheveux rouges en pétard, une doudoune fleurie de biplans de la première guerre mondiale. Elle a adoré son livre... et veut l'interviewer. Mais voilà... il ne parle pas le japonais, elle ne parle pas le français... Et alors....

TSU !

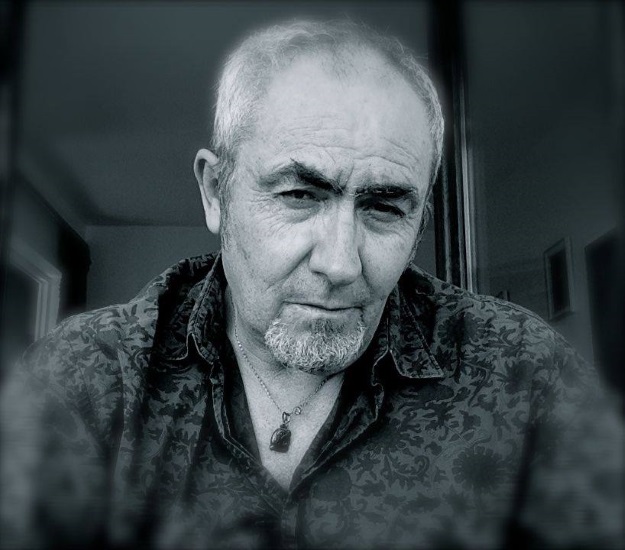

Une nouvelle de Denis PARENT

(D.R.)

Après une longue carrière de journaliste en presse écrite et en télévision (Studio Magazine, Ciné Cinéma), Denis Parent est devenu réalisateur et scénariste. Il a réalisé huit courts métrages et un long (« Rien que du bonheur », 2002). Depuis il a publié quatre romans : « Perdu avenue Montaigne vierge Marie » (Stéphane Million Editeur, 2008), « Un chien qui hurle » (Stéphane Million Editeur 2011), « Grand chasseur blanc » (Robert Laffont, 2014), « Sanguinaires » (Robert Laffont, 2016) et un texte théâtral, « Jude » (Editions de Venise 2009).

TSU !

Cedric Jancsi vient juste de commencer à être vieux. Il est assis dans le salon de l’hôtel Raphaël et se sent réfugié politique parmi ces gens qui font des concours de silence. Ils parlent en silence, ils arrivent à rire en silence, on entend rien, vraiment. La plupart sont tellement coiffés qu’on dirait des mannequins de cire, raies sur le côté pour les hommes, et pour les femmes des choses savantes et asymétriques. Habillés aussi : des costumes, des tailleurs, des chaussures pour un ordre vestimentaire qui relève de la liturgie. Personne ne remarque Jancsi mais tout le monde l’a vu. On est dans un monde dit « cossu ». Ça sent le café amer et dehors ça reste l’hiver. On le voit passer l’hiver sous des manteaux et des parapluies, comme dans les voitures aux phares allumés sur le blanc vide.

Hokusai (Japon 1760 - 1849 )

Un garçon fantôme vient servir des petits gâteaux dans une soucoupe qu’il n’entrechoque pas et pose sur un petit napperon crème. Jancsi baisse les yeux pour ne pas se voir dans la glace à côté du bar. Il a son pantalon de velours marron, ses mauvaises bottes et un pull noir à col roulé. Et une tête de bouteille, enfin de lendemain de bouteille. Assis sur sa parka de l’armée allemande, il attend une journaliste japonaise. Satsuko, elle s’appelle. Il a oublié le nom entier à cause du Tsu. Il a imaginé une flèche, Tsu, qui file dans une forêt et rebondit sur un tronc avant de se ficher dans la poitrine d’un géant. Tsu ! « Tu verras c’est une grande fille godiche avec des genoux dedans et l’air d’avoir lu la comtesse de Ségur en manga… » a dit l’éditeur. Mais quand Satsuko entre dans le bar, elle ne correspond pas du tout à la description. Les gens bien élevés la regardent comme des gens bien élevés : de biais. Mais tout le monde se tient bien car l’ombre de Yoko Ono flotte derrière toutes les jeunes filles nipponnes. Tsu a les cheveux rouges en pétard, une doudoune fleurie parsemée de biplans de la première guerre mondiale, un jean tellement patchwork qu’il ne doit rester du jean que le nom et la fermeture éclair de la braguette. Elle voyage dans des Doc Martens en strass. On ne voit pas le bas de son visage parce qu’elle porte un masque chirurgical. Elle sait qu’il est lui car elle vient tout droit. Quand elle s’assoit en face, Jancsi frémit qu’elle ne le débite en tranche avec son katana électronique. « Ohayou » dit-elle, « good morning » et « bonjour ». Elle n’ôte pas son masque mais après l’avoir entendue il sait qu’elle a une belle bouche. Voilà qu’elle se met à parler japonais, une sorte de cascade sautillante de sons miaulés qui se terminent par un rire qui est un rire international, lui.

-Je comprends rien dit Jancsi qui, par politesse, met sa main devant sa bouche pendant qu’il cause.

Alors la fille se met à parler un anglais dessiné au pinceau. Et, ça tombe à pic, le garçon vient pour prendre la commande. Jancsi est content que son dernier livre ait été traduit en japonais mais il est aussi un peu inquiet à cette idée. Il se demande quel androïde va pouvoir transformer ses éructations en idéogrammes. Déjà la critique française a prétendu qu’il écrivait mal. Comment peut-on traduire en japonais ce qui n’est même pas du français ? Et puis quand il feuillète le quotidien Asahi Shimbun que la grande Tokyoïte a amené avec elle, il ne se voit pas prisonnier de cette écriture en toile d’araignée.

-Elle a a-do-ré ton livre a dit Stéphane Million l’éditeur de Jancsi, un aimable géant barbu communément vêtu d’un short. Tu dois absolument lui parler !

A-do-ré. On dirait les trois premières notes d’une mélodie, la première est altérée. Jancsi se dit qu’il faudra la jouer en rentrant sur le piano de la maison. Le garçon est parti avec sa commande et Satsuko s’est remise à parler en Shakespeare. Elle semble toute excitée, en pleine crise d’interjection, à tel point que son masque gonfle, une voile dans la tempête en face des côtes d’Hokkaïdo.

-Je ne comprends pas l’anglais, non plus, l’interrompt Jancsi derrière sa main.

Il l’interloque. Elle est restée en suspension. Fin de logorrhée. De cela il est très fier, avoir coupé court à l’asiatique. Tsu !

-Je… Pas… Parler… françi bégaie-t-elle.

C’est ton problème belette songe-t-il, sans en rien dire, c’est un homme poli par-dessus tout. Ils restent plantés l’un en face de l’autre, comme deux bonzaïs à l’orée d’un temple shintoïste. Comment faire une interview pour l’Asahi Shimbun, huit millions de lecteurs chaque jour, quand on ne peut pas se comprendre ? Jancsi trouve merveilleux que cette femme masquée ait fait quinze mille bornes pour ne rien entendre de ses réponses. De toute façon il n’a rien à en dire de son livre. Ils n’ont qu’à le lire et le relire, en semi-français, en hébreu, en nippon, en swahili. Peut-être qu’ils comprendront pourquoi il a commencé par cette phrase et a fini par cette autre. Lui-même ne le sait pas. On ne sait déjà pas pourquoi on écrit, autant dire qu’on ne sait pas comment. L’ectoplasme endimanché revient avec son plateau. Il ramène un café tapi au fond d’une tasse en porcelaine pour Jancsi et un double bourbon sans glace pour Satsuko. En soulevant délicatement son masque elle se l’enfile en deux gorgées. Jancsi en est ébloui. Il était sur qu’elle avait une belle bouche. Tsu ! Elle redépose son verre. Ils se regardent droits dans les yeux.

-Satsuko… murmure-t-il. Puis il lui montre le verre, lève un pouce en l’air pour lui témoigner son admiration, et accroche ses deux mains par les pouces avant de simuler le vol d’un oiseau. Elle applaudit. A ses yeux qui brident abattues il sait qu’elle sourit. Elle applaudit aussi, les mains jointes. Ils se sont trouvés un théâtre d’ombre. Alors, solennellement, d’un cabas emplumé, elle sort son livre. C’est la première fois qu’il le voit déguisé en japonais. Ces imbéciles l’ont imprimé à l’envers, comme le bon roi Dagobert. Mais en le retournant dans tous les sens, papa fini par le reconnaitre et le trouve élégant. Il y a sa photo derrière, ou devant, on sait pas. Il parait jeune encore et pourtant il était célibataire. Jancsi se souvient très bien de cette séance photo d’il y a cinq ans. Il avait envie de se chier de chagrin, une blonde l’avait quitté la veille. « Les mots sont inutiles » qu’elle lui avait dit cette dinde. Inutiles les mots ? Nous sommes inutiles. Les mots, nons.

Ce livre japonais avec cette photo d’un lui ancien lui donne envie de raconter cet homme-là. Il pose son index dessus, soulève son pull et son tee-shirt pour dénuder son poitrail poivre et sel, puis cognant sa poitrine du poing il fait boum-boum avec la bouche, boum-boum, boum-boum, boum-boum, en ralentissant le tempo, jusqu’à l’arrêt complet. L’assistance s’est roidie, on dirait un bas-relief des bourgeois de calais. Il faut dire que tout à coup ça sent un peu le Cedric Jancsi. Tsu le dévisage avec attention, cherchant à lire dans la géométrie de son visage dans ses ridules et ses crevasses, un haïku caché. Dans l’angle nasal de son œil droit, elle sécrète une larme d’opaline qui ne demande qu’à couler. Quand elle coule enfin et disparait sous le masque, la nipponne lève la main droite. Il découvre qu’elle porte des mitaines de satin rose, frangées de dentelle. Alors, de l’index et du majeur, elle fait le signe des ciseaux. Les ciseaux qui coupent, les ciseaux qui coupent le coeur. Oh mon Dieu ! Ô Dieu miséricordieux, elle comprend tout. Cette femme comprend tout !

Commence alors une longue matinée à ne pas se quitter des yeux. Ils parlent avec les mains, c’est la moindre des choses. Ils émettent des sons, des onomatopées. Ils prononcent des mots universellement connus : maman, stop, Bordeaux, fuck, amen, banzaï, stress… Satsuko est très bavarde du sourcil, elle bégaie de l’œil exorbité. Jancsi crie un peu du genou, ce qui vers 10h12, heure de Paris, manque de faire basculer la table et le bon bourbon. Bien sûr ils imitent les sons : un airbus au décollage, les claviers mitraillette de l’ordinateur, le ronronnement de Socrate le chat de Jancsi, la porte claquée quand Satsuko quitte son banquier de père, la pluie qui tombe sur les trottoirs d’Osaka, le tempo d’ouverture d’ « Honky tonk woman », le cri d’Edvard Munch, et le sanglot que l’on retient quand l’amour s’en va. Ils arrosent tout cela avec des rires inattendus. Contrairement au rire sarcastique, le rire de joie rend tout intelligible. Dans ce bar tiède fait de bois, de cuir, de lourdes tentures ouvragées, dans cet endroit à l’air parfumé aux essences essentielles, habité par de vieilles familles et des gens précieux, où l’on s’entend rougir, ceux-là font un rude tintamarre. A un moment vers 19h32, heure de Tokyo, Satsuko se lève pour faire le moulin avec les bras. Juste après c’est lui qui souffle sur une serviette en papier. On les regarde. On rit sous costume. On affecte la contrariété. Mais on voudrait être comme eux, qui découvrent un continent nouveau avec des fleurs inédites et des volcans ambigus. Il s’est passé trois heures et des bourbons. Savent-ils déjà que toute leur vie ils en garderont un souvenir ébloui ? Ils oublieront de quoi ils ont pu mimer ce matin là. Ils ne garderont aucun souvenir de leurs sémaphores.

Au moment de partir, un serveur narquois s’approche et leur fait le geste d’écrire : main gauche ouverte, main droite fermée tenant un stylo imaginaire. Satsuko croit qu’il veut lui faire un dessin et Jancsi lâche un billet de 50 euro, c’est marqué dessus. En sortant du bar, ils lèvent le bras pour prendre congé des attablés : ceux qui vont vivre te saluent. Le personnel s’incline devant eux, en voilà qui commencent à comprendre. Satsuko et Jancsi se quittent devant le métro Champs-Elysées à une heure universelle. Ils plongent leurs yeux les uns dans les autres. Leurs cils battent de reconnaissance. A cet instant l’écrivain quinquagénaire n’a toujours pas vu le visage de la jeune femme. Cependant il la connait trait par trait. Il sait qu’elle ressemble à la femme dont il a rêvé depuis ses quatorze ans, un rêve sans cesse interrompu. Ils ne se touchent pas et se quittent en se tournant le dos. Dans leur langue ça signifie : peut-être.

La nuit pour Jancsi est blanche comme une angine. Il ne dort pas, n’écoute pas Monteverdi, ne lit pas Beaumarchais, n’écrit pas, ne boit pas, ne fume pas, ne pense pas. Il est un cierge couché sur un lit. Le lendemain il ne se lève pas, engueule Socrate, dort en pointillé et n’ose même pas se masturber. Son cerveau effectue d’inhabituelles révolutions. Serait-il malade ? Pendant ce temps Satsuko plane à 12000 mètres sur un vol Japan Airlines. Juste avant l’escale de Berlin elle se met longuement à trembler. Elle sait bien que ce n’est pas la peur. Elle comprend ce que son corps veut lui dire. Mais elle ne tient pas à se laisser distraire, elle a, avant d’avoir tout oublié, un article à écrire.

Quelques jours plus tard, Stéphane Million l’éditeur téléphone à Jancsi avec de longs glapissements de bonheur.

- L’article est énorme ! C’est énormément énorme ! Gigantissime! Taïaut ! Sus ! Nous avons gagné la bataille du Pacifique !

Jancsi ne comprend pas tout de suite. Il se sent très faible et n’a plus le cerveau juché sur sa tête. Sa grève de la faim, entamée le soir même de l’interview lui a déjà fait perdre cinq kilos. Il refuse de s’alimenter pour protester contre la vie qui lui envoie une japonaise masquée quand c’est trop tard.

- La môme Satsuko est incroyable ! C’est sérieux, documenté, magistralement bien vu ! Ah-ah ! Elle t’a tiré les vers du nez la nipponne ! Je croyais que t’avais rien à dire ! Faux-cul ! Moi-même j’ai appris des choses sur toi que j’ignorais ! Moi-même ! Après dix ans ! Salaud ! Ah-ah ! Et la critique ! La critique du livre ! Le Fujiyama de la bonne critique ! L’olympe bouddhiste ! Ah-ah !

Cedric Jancsi va se recoucher, furieux. Il chasse Socrate du lit TSU ! parce qu’il y fait des chinoiseries. Ces gens impriment des livres à l’envers qu’ils vont lire avec le torticolis et comprendre de travers. Ils ont des femmes trop jeunes qui ne connaissent même pas le demi-français. Ils boivent du bourbon comme si c’était du saké. Ils vivent sous un soleil levant et vous laissent seul au coucher.

En fin d’après-midi un bruit suspect le réveille. Evidemment il est encore sorti du rêve au moment précis où une troupe de ronins femelles sortaient de la forêt, juchées sur des alezans pour l’enlever. Il traverse l’appartement en titubant de faim et de dépit. Dans le salon, la télé refuse de s’éteindre et diffuse en continu des mangas avec des personnages asexués, victimes de leur hirochimie, capable de voler, de changer de forme, d’âme et même de coiffure mais pas de faire l’amour. En passant Jancsi tire la langue à ces cons de Pokemon et leur fait un doigt d’honneur. L’écran scintille devant l’affront. On a glissé un journal sous la porte, sur la peau d’ours de l’entrée. C’est l’Asahi Shimbun. Folio 58 Cedric Jancsi sourit sur une demi-page. Une photo prise il y a trois ans quand il avait cette horrible crise de coliques néphrétiques.

À l’époque ce qu’on a pris pour un sourire, le seul dans une carrière d’écrivain grognon, était en fait une exclamation de douleur. Le lendemain on allait l’hospitaliser et lui enfourner une sonde entre le rein et la vessie. La rousse avec qui il était en ce temps-là en avait profité pour jouer les filles de l’air. Juste parce qu’il avait un caillou qui ricochait en lui. L’article s’étire sur des colonnes et des colonnes, des grammes et idéogrammes. Jancsi y cherche attentivement le caillou, il a bien du tomber quelque part. C’est alors qu’on sonne. Ce doit être la concierge avec le reste du courrier. L’écrivain sursaute et cache sa nudité avec la peau de bête qui recouvre le plancher. Il ouvre la porte. Une geisha chaussée de Doc Martens clignotante, drapée dans un kimono de soie rose et parme s’incline devant lui. Néanderthal contre la fille du ronin. Elle n’a plus son masque. Il ne sait pas si elle a voulu le protéger d’elle ou elle de lui. Mais, TSU ! désormais ils sont tous les deux malades.

Denis PARENT

Commentaires

Finalement, ça n'en a pas l'air, mais il y a de l'amour, dans cet air :)

Beau tour de force en tout cas, bravo!