SOCIETE

Auxerre les Entretiens : la Famille dans tous ses états

le vendredi 10 novembre 2017, 09:13 - SOCIETE - Lien permanent

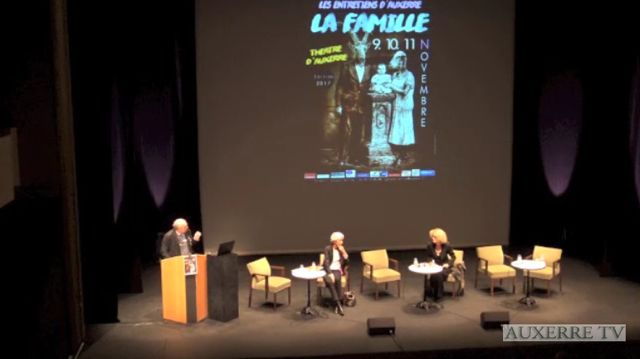

Les 16èmes Entretiens d'Auxerre ont

débuté au théâtre municipal, jeudi soir, avec les propos liminaires à

l'étude de la Famille dans tous ses états.

Herve Couteille, président du Cercle Condorcet, Isabelle Joaquina

conseillère départementale, Guy Férez maire d'Auxerre et Michel

Wieviorka président du Comité scientifique des Entretiens d'Auxerre, ont

ouvert le bal qui s'achèvera samedi soir. Nos lecteurs trouveront ici, égrenées, les videos intégrales des communications, à l'exception d'une

Jeudi soir au théâtre, ouverture des 16è Entretiens d'Auxerre

Communications de Noëlle Chatelet (soeur de Lionel Jospin) , La grande maternité un voyage initiatique ? et de Martine Segalan Ce qui se cache derrière "Papylouis" et "Mamitine", les nouveaux grands parents dans la famille aujourd'hui

Les Petits Bruits de Michel Vannini

Dans l'ombre du Cercle Condorcet d'Auxerre, agissent de nombreux bénévoles, de longue date.

Ils sont là. Présents. Toujours là. Quelles que soient les circonstances.

Une de ces personnes est Michèle Vannini.

Rédactrice en chef de la revue "Bruits", sur internet, la revue du Cerclel Condorcet d'Auxerre.

Elle lance "Petits Bruits", le journal des Entretiens vu par le public, au jour le jour. le premier numéro a été distribué après le déjeuner, vendredi.

Le second, ce sera samedi.

Deux numéros ... de sacrés numéros.

Une feuille A 5 recto verso très bien faite. On s'en fout de la mise en page, compte le fond.

Michèle Vannini explique "Petits Bruits"

Communications de François de Singly et de Denis Pelletier sur les deux pluriels de la famille, structure et style et la famille catholique entre politiques du genre et mondialisation théologique

La communication de Jean-Luc Domenach, sinologue, directeur de recherche au CERI à Science Po. Jean-Luc Domenach a vécu 7 ans en Chine qu'il a parcouru à vélo dans les campagnes.

Il y a effectué 55 voyages et a été demandé en mariage à plusieurs reprises.

Discussion après les communications de François de Singly sur les deux pluriels de la famille, de Denis Pelletier sur la politique catholique du genre et la mondialisation théologique, et de Jean-Luc Domenach sur la famille fondement de la société chinoise

Deux communications, la première de Jean-Marie Barbaro sur la famille au cinéma, la seconde de Martin Douaire sur la famille dans les séries TV. Quelles représentations ? Quelles histoires ?

Interventions de Philippe Frémeaux (état des lieux), Jeanne Fagnani les incohérences et contradictions des politiques sociales et Daniel Lenoir

Table ronde animée par Valentine Zuber avec Hervé Le Bras et l'impossible dilemme (rémue-méninges), Séverine Mathieu normes familiales et recours à l'assistance médicale à la procréation et Anne Muxel, la politique au coeur de la famille

Samedi 11 novembre De 9 à 11 heures, « Transmissions familiales ». Président de séance : Jean Dhombres. Avec Jean-Michel Baligand, « la notion de famille vue sous l’angle notarial : solidarité intergénérationnelle et rôle essentiel du notaire quant à la transmission du patrimoine. Aspects théoriques et applications pratiques »; Nicolas Duvoux, « La philanthropie des familles en France »; André Masson, « Très cher héritage : les droits de succession ont-ils encore un avenir ? »

De 11h15 à 12h30, « Portraits de familles ». Présidente de séance : Monique Castillo. Avec Rachel Lauthelier-Mourier, « Présence absente : le père de famille dans le portrait bourgeois »; Tiphaine Martin, « Retrouver sa famille : de sans famille à en famille ».

De 14h30 à 16h30, « Protéger les enfants – Protéger la famille ». Présidente de séance : Héloïse Lhérété. Avec Nicole Boyer, « familles et travailleurs sociaux »; Fabienne Brugère, « La famille moderne et l’invention du “prendre soin” »; Jean-Pierre Rosenczveig, « qui est responsable de l’enfant? ».

De 16h45 à 18h30, « Famille et politique ». Président de séance : Pascal Dibie. Avec Michel Foucher, « Papa m’a dit ! Ou le rôle des dynasties familiales dans la politique internationale »?; Marcela Iacub, « La famille contre la démocratie »; Pascal Perrineau, « Y a-t-il des familles politiques ? »

De 18h30 à 19 heures. Conclusions, par Michel Wieviorka.

Vendredi 10 novembre De 9 à 11 heures, « Diversités de la famille ». Président de séance : Jean-Pierre Dozon. Avec François de Singly, « Les deux pluriels de la famille : structure et style »; Jean-Luc Domenach, « la famille : fondement de la société contemporaine chinoise »; Denis Pelletier, « La “famille catholique” entre politiques du genre et mondialisation théologique (années 1970-2010) ».

De 11h15 à 12h30, « La famille en images ». Présidente de séance : Michèle Skowron. Avec Jean-Marie Barbaro, « La famille au cinéma »; Martin Douaire, « La famille dans les séries TV : quelles représentations ? Quelles histoires ? »

De 14h30 à 16h30, « Aider la famille ou les individus ». Président de séance : Philippe Frémeaux. Avec Jeanne Fagnani, « Aider les familles et les individus : contradictions et incohérences des politiques sociales actuelles »; Daniel Lenoir pour une participation au débat.

De 16h45 à 18h30, « Dilemmes et débats ». Présidente de séance : Valentine Zuber. Avec Hervé le Bras, « Famille et travail : l’impossible dilemme des femmes et des (hommes) » ; Séverine Mathieu « La famille en mouvement. Normes familiales et recours à l’assistance médicale à la procréation »; Anne Muxel, « La politique au cœur de la famille ».

Samedi 11 novembre De 9 à 11 heures, « Transmissions familiales ». Président de séance : Jean Dhombres. Avec Jean-Michel Baligand, « la notion de famille vue sous l’angle notarial : solidarité intergénérationnelle et rôle essentiel du notaire quant à la transmission du patrimoine. Aspects théoriques et applications pratiques »; Nicolas Duvoux, « La philanthropie des familles en France »; André Masson, « Très cher héritage : les droits de succession ont-ils encore un avenir ? »

De 11h15 à 12h30, « Portraits de familles ». Présidente de séance : Monique Castillo. Avec Rachel Lauthelier-Mourier, « Présence absente : le père de famille dans le portrait bourgeois »; Tiphaine Martin, « Retrouver sa famille : de sans famille à en famille ».

De 14h30 à 16h30, « Protéger les enfants – Protéger la famille ». Présidente de séance : Héloïse Lhérété. Avec Nicole Boyer, « familles et travailleurs sociaux »; Fabienne Brugère, « La famille moderne et l’invention du “prendre soin” »; Jean-Pierre Rosenczveig, « qui est responsable de l’enfant? ».

De 16h45 à 18h30, « Famille et politique ». Président de séance : Pascal Dibie. Avec Michel Foucher, « Papa m’a dit ! Ou le rôle des dynasties familiales dans la politique internationale »?; Marcela Iacub, « La famille contre la démocratie »; Pascal Perrineau, « Y a-t-il des familles politiques ? »

De 18h30 à 19 heures. Conclusions, par Michel Wieviorka.

Jeudi 9 novembre De 18h30 à 20h30. Accueil par Hervé Couteille, président du Cercle Condorcet d’Auxerre, puis introduction par Michel Wieviorka, qui dirige le comité scientifique des Entretiens.

Échange, avec Noëlle Chatelet, « La grand-maternité, un voyage initiatique »; Martine Segalen, « Ce qui se cache derrière “Palylouis” et “Mamitine”. Les nouveaux grands-parents dans la famille d’aujourd’hui. »

Commentaires

Dès le 12.11.17 le commentaire de DANS MEDIAPART à 13h06 est une horreur

Les entretiens d'auxerre ont tjrs été d'excellente qualité pour un public"normal" venu s'enrichir.A priori de CSP sup nous y invitons régulièrement nos amis qui sont forcément moins cons que cette personne qui a raison de rester dans l'anonymat.

Comme le Cercle Condorcet avec son "comité scientifique" sous la responsabilité de M Wieworka soutien de feu le PS remplacé par M Macron, n'a pas daigné traiter le problème ,pourtant essentiel des familles pauvres, ni celui des familles musulmanes dans la République française, sujet éminemment polémique,, je me permets de transmettre cet excellent article de Laurent Mauduit dans MEDIAPART Puissent les auditeurs présents dans la salle lire cet article pour mesurer les choix contestables effectués par ces "élites intellectuelles" lors de ces Entretiens qui préfèrent en ouverture faire réfléchir sur la grand maternité... et les noms attribués aux grands parents... sujet des plus infantile... Un vrai scientifique adopte 5 principes fondamentaux:réfléchir avant d'agir, préparer son action, agir, tirer les bilans de son action et enfin avoir une action épistémologique que les 4 paramètres antérieurs (ai-je bien réfléchi avant d'agir... etc...) Puissent les organisateurs des Entretiens appliquer ces principes pour améliorer la qualité de ceux-ci pour que la pensée puisse s'élever!

l'autosatisfaction et la suffisance de ceux-ci et des intervenants me font douter malheureusement d'un vrai changement...

DANS MEDIAPART

>

>

•SOCIAL

Le nombre de pauvres a augmenté d’un million en dix ans

10 novembre 2017 Par Laurent Mauduit

> Selon une étude de l’Observatoire des inégalités, le nombre de pauvres a augmenté de 1 million entre 2005 et 2015. La baisse des APL comme la dérégulation du travail et son « ubérisation » risquent de creuser la tendance, même si l’économie redémarre lentement.

Partage

•

•70 commentaires

• ◦A +

◦A -

> C’est une statistique qui vaut réquisitoire contre les politiques économiques suivies alternativement par la gauche et par la droite ces dernières années ; et qui vaut tout autant réquisitoire contre la politique violente de dérégulation sociale et de flexibilité conduite par Emmanuel Macron : au cours des dix dernières années, le nombre de pauvres a augmenté en France de près d’un million. Et si la crise y a grandement contribué, le plus spectaculaire, c’est que lorsque ses effets ont commencé à s’atténuer, la pauvreté n’a pas pour autant reculé.

> Ce constat inquiétant transparaît d’une enquête conduite par l’Observatoire des inégalités et éditée avec le soutien de la fondation Abbé-Pierre. Intitulée « L’état de la pauvreté en France » (Notes de l’Observatoire n° 4, Observatoire des inégalités, novembre 2017), elle s’appuie sur de nombreuses sources statistiques de l’Insee, où beaucoup d’auteurs ont fait leurs classes, mais les prolonge, en dressant un tableau accablant sur la décennie écoulée 2005-2015. C’est à croire qu’à chaque repli de l’activité, la pauvreté s’envole, mais dès que l’activité reprend, même timidement, il n’y a jamais de recul de la pauvreté. Ce qui invite à réfléchir à une question de fond : qui peut croire que la conjoncture est à l’origine de la pauvreté ? N’est-ce pas plutôt la mécanique même du capitalisme français qui génère constamment de l’exclusion et de la misère ?

> On peut consulter cette étude sur le site Internet de l’Observatoire, comme les études qui l’ont précédée. On peut aussi la consulter ci-dessous :

> La note s’ouvre sur un premier constat : « La France compte cinq millions de pauvres si l’on fixe le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian (revenu après impôts et prestations sociales) et 8,9 millions si l’on utilise le seuil à 60 %, selon les données 2015 de l’Insee. Dans le premier cas, le taux de pauvreté est de 8,0 % et dans le second de 14,2 %. Au cours des dix dernières années (2005-2015), le nombre de pauvres a augmenté de 600 000 au seuil à 50 % et d’un million au seuil à 60 %. Le taux de pauvreté s’est élevé de 0,5 point au seuil à 50 % et de 0,9 point au seuil à 60 %. »

>

> Pour comprendre comment ces statistiques sont fabriquées, il faut d’abord savoir qu’elles proviennent du dépouillement des données fiscales. D’où le temps qu’il faut pour en disposer. Les dernières statistiques disponibles sont celles qui portent sur les revenus des Français en 2015. C’est donc avec beaucoup de retard que l’on peut disposer d’une mesure incontestable de la pauvreté en France.

>

Le travail protège de moins en moins de la pauvreté

> Pour établir cette mesure, l’Insee calcule d’abord le revenu médian des Français. Ce revenu médian est celui qui partage les Français en deux parts égales : 50 % ont un revenu inférieur ; 50 % un revenu supérieur. Comme le rappelle la note de l’Observatoire, ce niveau de vie médian des Français était donc de 1 692 euros mensuels pour une personne seule en 2015. Ce chiffre étant connu, il est alors possible de calculer le taux de pauvreté. Ordinairement, par convention, les statisticiens évoquent deux taux de pauvreté principaux. Le premier est le nombre de pauvres qui disposent d’un revenu inférieur à 50 % du revenu médian ; et le second, qui est le plus souvent évoqué dans le débat public, est le nombre de pauvres qui vivent avec un revenu inférieur à 60 % de ce revenu médian.

> L’Observatoire poursuit donc son explication : « Le seuil de pauvreté à 60 % est donc de 1 015 euros (60 % de 1 692). Tous ceux qui vivent avec moins de 1 015 euros par mois sont considérés comme pauvres. »

> Et la note ajoute : « La pauvreté a fortement progressé à partir de 2008 avec l’accentuation des difficultés économiques liées à la crise financière. Entre 2008 et 2012, le nombre de pauvres, au seuil à 50 % comme à 60 %, a augmenté de 810 000. Le taux de pauvreté au seuil à 50 % s’est élevé de 7,4 à 8,5 %, celui à 60 % de 13,2 à 14,2 %. Depuis 2012, le taux et le nombre de pauvres stagnent. Cette stagnation est trompeuse, car la crise s’étend pour partie aux couches moyennes. Le niveau de vie médian de 2015 reste inférieur à ce qu’il était en 2011. Or le seuil de pauvreté est calculé en fonction du niveau de vie médian. Ce mode de calcul fait que, pour un même revenu, certaines personnes comptabilisées comme pauvres en 2011 ne le sont plus en 2015. Une reprise de l’activité économique est perceptible depuis la fin 2015, que ces chiffres ne peuvent pas encore prendre en compte. Entre décembre 2015 et mars 2017, le nombre d’allocataires du RSA a diminué de 5 %, soit 95 000 personnes de moins en un peu plus d’un an, ce qui n’est pas négligeable. Le nombre de chômeurs diminue. On peut donc espérer une légère amélioration entre 2015 et 2017. Le taux de pauvreté au seuil à 50 % pourrait repasser sous la barre des 8 %. »

> Mais, au-delà de ces chiffres récents qui étaient déjà en partie connus, c’est surtout la mise en perspective sur une plus longue période à laquelle procède l’Observatoire qui retient l’attention. Car c’est un jugement très sévère qu’il porte sur les mutations que nous vivons. « Les décennies 2000 et 2010 constituent un tournant de notre histoire sociale. La pauvreté avait fortement baissé des années 1970 au début des années 1990. Depuis, on n’assiste pas à une explosion de la pauvreté, mais à l’inversion d’une tendance historique. Plus que l’augmentation du nombre de pauvres – même si elle est loin d’être négligeable – c’est surtout ce changement d’orientation qui est marquant. La pauvreté est mesurée de façon relative au niveau de vie médian. L’écart se creuse entre les plus pauvres et les couches moyennes si l’on raisonne à moyen terme. »

> Pour la période présente, l’Observatoire cherche donc quelques raisons d’être optimiste : « Il ne reste plus qu’à espérer que le modeste retournement auquel on assiste depuis la fin 2015 se traduise concrètement dans les chiffres de la pauvreté. Compte tenu de l’ampleur de la dégradation enregistrée depuis le début des années 2000, il faudrait un mouvement beaucoup plus important et durable, ne serait-ce que pour revenir à la situation qui prévalait au milieu des années 2000 avec un taux de pauvreté à 50 % inférieur à 7 %. Beaucoup dépendra de l’impact des politiques économiques et sociales mises en œuvre. »

> Mais y a-t-il quelques raisons d’espérer que l’impact des politiques publiques mises en œuvre par Emmanuel Macron soit favorable ? L’Observatoire incline à en douter : « Ainsi, par exemple, la baisse des allocations logement va avoir pour effet direct d’accroître le nombre de personnes pauvres. À plus long terme, l’évolution de la pauvreté dépendra pour une grande partie de l’emploi et des conditions dans lesquelles ces emplois s’exercent. Autrement dit, de la façon dont sera partagée la richesse créée. La multiplication de postes sous-rémunérés n’aurait pour effet que de transformer la pauvreté en développant la pauvreté laborieuse. »

> On peut dire les choses de manière plus brutale : la flexibilité accrue voulue par le gouvernement ; la précarité qui découlera du démantèlement du code du travail ; plus généralement, le mouvement massif d’ “ubérisation” du travail préconisée par le chef de l'État risquent de renforcer massivement un constat qui est apparu voilà vingt ans : le travail protège de moins en moins de la pauvreté…

> Dans la masse des statistiques qui fourmillent dans cette étude, beaucoup d’autres font froid dans le dos. Pêle-mêle, on apprend ainsi qu’un tiers des pauvres sont des enfants ; que pas loin de 35 % des ouvriers sont pauvres ; que 36 % des moins de vingt ans sont dans le même cas…

> Mais au diable les chiffres dans leur froideur ! C’est, en résumé, le portrait d’une France rongée par de violentes inégalités que dresse cette étude. La France de la misère et de l’exclusion, celle que François Hollande a si mal traitée tout au long du dernier quinquennat ; cette France si loin de la « start-up nation » dont rêve Emmanuel Macron…

> Tel est le grand mérite de cette étude. Elle fonctionne comme une alerte : mais qui donc voudra comprendre les souffrances sociales qui minent notre pays ?

DANS MEDIAPART

>

>

•SOCIAL

Le nombre de pauvres a augmenté d’un million en dix ans

10 novembre 2017 Par Laurent Mauduit

> Selon une étude de l’Observatoire des inégalités, le nombre de pauvres a augmenté de 1 million entre 2005 et 2015. La baisse des APL comme la dérégulation du travail et son « ubérisation » risquent de creuser la tendance, même si l’économie redémarre lentement.

Partage

•

•70 commentaires

• ◦A +

◦A -

> C’est une statistique qui vaut réquisitoire contre les politiques économiques suivies alternativement par la gauche et par la droite ces dernières années ; et qui vaut tout autant réquisitoire contre la politique violente de dérégulation sociale et de flexibilité conduite par Emmanuel Macron : au cours des dix dernières années, le nombre de pauvres a augmenté en France de près d’un million. Et si la crise y a grandement contribué, le plus spectaculaire, c’est que lorsque ses effets ont commencé à s’atténuer, la pauvreté n’a pas pour autant reculé.

> Ce constat inquiétant transparaît d’une enquête conduite par l’Observatoire des inégalités et éditée avec le soutien de la fondation Abbé-Pierre. Intitulée « L’état de la pauvreté en France » (Notes de l’Observatoire n° 4, Observatoire des inégalités, novembre 2017), elle s’appuie sur de nombreuses sources statistiques de l’Insee, où beaucoup d’auteurs ont fait leurs classes, mais les prolonge, en dressant un tableau accablant sur la décennie écoulée 2005-2015. C’est à croire qu’à chaque repli de l’activité, la pauvreté s’envole, mais dès que l’activité reprend, même timidement, il n’y a jamais de recul de la pauvreté. Ce qui invite à réfléchir à une question de fond : qui peut croire que la conjoncture est à l’origine de la pauvreté ? N’est-ce pas plutôt la mécanique même du capitalisme français qui génère constamment de l’exclusion et de la misère ?

> On peut consulter cette étude sur le site Internet de l’Observatoire, comme les études qui l’ont précédée. On peut aussi la consulter ci-dessous :

> La note s’ouvre sur un premier constat : « La France compte cinq millions de pauvres si l’on fixe le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian (revenu après impôts et prestations sociales) et 8,9 millions si l’on utilise le seuil à 60 %, selon les données 2015 de l’Insee. Dans le premier cas, le taux de pauvreté est de 8,0 % et dans le second de 14,2 %. Au cours des dix dernières années (2005-2015), le nombre de pauvres a augmenté de 600 000 au seuil à 50 % et d’un million au seuil à 60 %. Le taux de pauvreté s’est élevé de 0,5 point au seuil à 50 % et de 0,9 point au seuil à 60 %. »

>

> Pour comprendre comment ces statistiques sont fabriquées, il faut d’abord savoir qu’elles proviennent du dépouillement des données fiscales. D’où le temps qu’il faut pour en disposer. Les dernières statistiques disponibles sont celles qui portent sur les revenus des Français en 2015. C’est donc avec beaucoup de retard que l’on peut disposer d’une mesure incontestable de la pauvreté en France.

>

Le travail protège de moins en moins de la pauvreté

> Pour établir cette mesure, l’Insee calcule d’abord le revenu médian des Français. Ce revenu médian est celui qui partage les Français en deux parts égales : 50 % ont un revenu inférieur ; 50 % un revenu supérieur. Comme le rappelle la note de l’Observatoire, ce niveau de vie médian des Français était donc de 1 692 euros mensuels pour une personne seule en 2015. Ce chiffre étant connu, il est alors possible de calculer le taux de pauvreté. Ordinairement, par convention, les statisticiens évoquent deux taux de pauvreté principaux. Le premier est le nombre de pauvres qui disposent d’un revenu inférieur à 50 % du revenu médian ; et le second, qui est le plus souvent évoqué dans le débat public, est le nombre de pauvres qui vivent avec un revenu inférieur à 60 % de ce revenu médian.

> L’Observatoire poursuit donc son explication : « Le seuil de pauvreté à 60 % est donc de 1 015 euros (60 % de 1 692). Tous ceux qui vivent avec moins de 1 015 euros par mois sont considérés comme pauvres. »

> Et la note ajoute : « La pauvreté a fortement progressé à partir de 2008 avec l’accentuation des difficultés économiques liées à la crise financière. Entre 2008 et 2012, le nombre de pauvres, au seuil à 50 % comme à 60 %, a augmenté de 810 000. Le taux de pauvreté au seuil à 50 % s’est élevé de 7,4 à 8,5 %, celui à 60 % de 13,2 à 14,2 %. Depuis 2012, le taux et le nombre de pauvres stagnent. Cette stagnation est trompeuse, car la crise s’étend pour partie aux couches moyennes. Le niveau de vie médian de 2015 reste inférieur à ce qu’il était en 2011. Or le seuil de pauvreté est calculé en fonction du niveau de vie médian. Ce mode de calcul fait que, pour un même revenu, certaines personnes comptabilisées comme pauvres en 2011 ne le sont plus en 2015. Une reprise de l’activité économique est perceptible depuis la fin 2015, que ces chiffres ne peuvent pas encore prendre en compte. Entre décembre 2015 et mars 2017, le nombre d’allocataires du RSA a diminué de 5 %, soit 95 000 personnes de moins en un peu plus d’un an, ce qui n’est pas négligeable. Le nombre de chômeurs diminue. On peut donc espérer une légère amélioration entre 2015 et 2017. Le taux de pauvreté au seuil à 50 % pourrait repasser sous la barre des 8 %. »

> Mais, au-delà de ces chiffres récents qui étaient déjà en partie connus, c’est surtout la mise en perspective sur une plus longue période à laquelle procède l’Observatoire qui retient l’attention. Car c’est un jugement très sévère qu’il porte sur les mutations que nous vivons. « Les décennies 2000 et 2010 constituent un tournant de notre histoire sociale. La pauvreté avait fortement baissé des années 1970 au début des années 1990. Depuis, on n’assiste pas à une explosion de la pauvreté, mais à l’inversion d’une tendance historique. Plus que l’augmentation du nombre de pauvres – même si elle est loin d’être négligeable – c’est surtout ce changement d’orientation qui est marquant. La pauvreté est mesurée de façon relative au niveau de vie médian. L’écart se creuse entre les plus pauvres et les couches moyennes si l’on raisonne à moyen terme. »

> Pour la période présente, l’Observatoire cherche donc quelques raisons d’être optimiste : « Il ne reste plus qu’à espérer que le modeste retournement auquel on assiste depuis la fin 2015 se traduise concrètement dans les chiffres de la pauvreté. Compte tenu de l’ampleur de la dégradation enregistrée depuis le début des années 2000, il faudrait un mouvement beaucoup plus important et durable, ne serait-ce que pour revenir à la situation qui prévalait au milieu des années 2000 avec un taux de pauvreté à 50 % inférieur à 7 %. Beaucoup dépendra de l’impact des politiques économiques et sociales mises en œuvre. »

> Mais y a-t-il quelques raisons d’espérer que l’impact des politiques publiques mises en œuvre par Emmanuel Macron soit favorable ? L’Observatoire incline à en douter : « Ainsi, par exemple, la baisse des allocations logement va avoir pour effet direct d’accroître le nombre de personnes pauvres. À plus long terme, l’évolution de la pauvreté dépendra pour une grande partie de l’emploi et des conditions dans lesquelles ces emplois s’exercent. Autrement dit, de la façon dont sera partagée la richesse créée. La multiplication de postes sous-rémunérés n’aurait pour effet que de transformer la pauvreté en développant la pauvreté laborieuse. »

> On peut dire les choses de manière plus brutale : la flexibilité accrue voulue par le gouvernement ; la précarité qui découlera du démantèlement du code du travail ; plus généralement, le mouvement massif d’ “ubérisation” du travail préconisée par le chef de l'État risquent de renforcer massivement un constat qui est apparu voilà vingt ans : le travail protège de moins en moins de la pauvreté…

> Dans la masse des statistiques qui fourmillent dans cette étude, beaucoup d’autres font froid dans le dos. Pêle-mêle, on apprend ainsi qu’un tiers des pauvres sont des enfants ; que pas loin de 35 % des ouvriers sont pauvres ; que 36 % des moins de vingt ans sont dans le même cas…

> Mais au diable les chiffres dans leur froideur ! C’est, en résumé, le portrait d’une France rongée par de violentes inégalités que dresse cette étude. La France de la misère et de l’exclusion, celle que François Hollande a si mal traitée tout au long du dernier quinquennat ; cette France si loin de la « start-up nation » dont rêve Emmanuel Macron…

> Tel est le grand mérite de cette étude. Elle fonctionne comme une alerte : mais qui donc voudra comprendre les souffrances sociales qui minent notre pays ?