NOUVELLES

L'éternel retour

le vendredi 04 août 2017, 09:43 - NOUVELLES - Lien permanent

Une nouvelle aux accents angoissants, une boucle infernale et sans fin ...

AUXERRE TV publie à la faveur de l'été une série de nouvelles et de poésies. Une manière d'ouvrir une petite fenêtre sur les multiples univers, les mulitples possibles de la vie qu'offre la littérature. Une manière aussi de passer d'un monde à l'autre à l'époque marquée par le zapping

L’ETERNEL RETOUR

Une nouvelle de Didier FOND

Didier Fond est Lyonnais et auteur de plusieurs romans parus aux éditions Chloé des Lys.

L'ÉTERNEL RETOUR

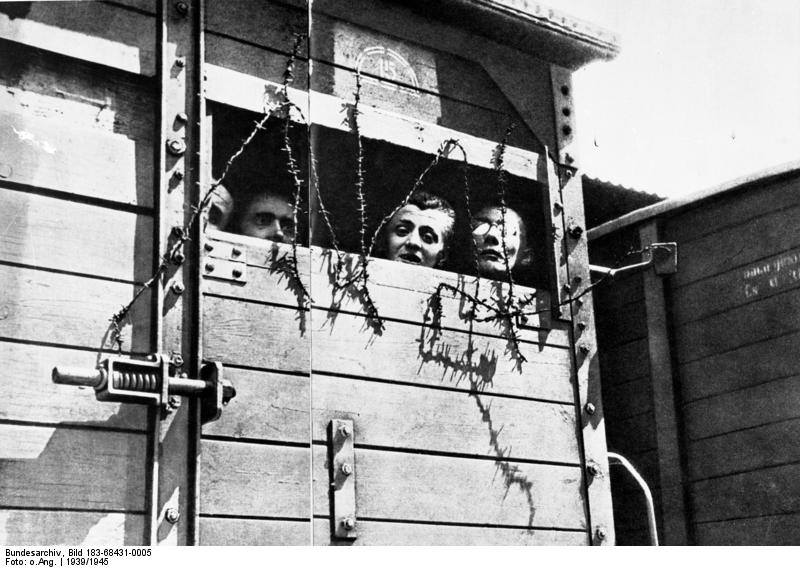

Un long sifflement déchire l’espace, aussi terrifiant que le dernier cri d’un agonisant. Coincé entre la cloison et de multiples corps qui se pressent contre lui, l’homme sursaute et ouvre les yeux. Le sifflement retentit encore ; c’est celui d’une locomotive. Il prend peu à peu conscience de l’endroit où il se trouve : une odeur infecte de sueur, d’urine et d’excréments enfle ses narines et lui donne la nausée. Mais il ne peut pas vomir ; il étouffe, il voudrait de l’air, juste un peu d’air ; impossible. Il est trop loin de l’étroite lucarne par laquelle pénètrent parfois quelques lueurs nocturnes et un peu –si peu- d’un air aussi glacial que doit l’être le vent du pôle…

Où est-il donc ? Que fait-il ici, dans ce train ? Qui est-il ? Il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Et pourquoi ressent-il une telle peur, si lourde, si atroce, qu’il voudrait crier, joindre sa voix à celle des autres dont les râles, les pleurs, les gémissements, forment une symphonie aussi dissonante que funèbre ? Il ouvre la bouche essaie désespérément d’aspirer quelques goulées d’air puis d’exhaler enfin ce cri d’horreur et d’angoisse qu’il sent monter en lui et qui se refuse à sortir. Mais sa gorge nouée ne laisse passer aucun son.

Il sent tout à coup une main se saisir de son bras droit, le serrer avec force, puis la pression se relâche, la main l’abandonne ; quelque chose le frôle, il ne sait pas ce que c’est. Cela descend, descend tout le long de son corps, jusque vers ses chevilles. Une voix d’homme, à côté : « ça y est, il vient de mourir. Marchez lui dessus, de toute façon, il ne sent plus rien et ça fera un peu de place. »

C’est sur le corps d’un mort que ses pieds reposent désormais. A cette horreur répond l’épouvante qui le taraude sans répit depuis qu’une certitude, venue il ne sait d’où, s’est imposée à lui : il va mourir, ce train, c’est le train de la mort, une mort terrible à qui nul dans ce wagon ne peut échapper.

Et le temps passe, la locomotive siffle, le wagon cahote sur ses roues, les cris s’éteignent dans un autre brouhaha ; le train a ralenti, il marche au pas maintenant ; une voix s’élève, angoissée : « je vois de la lumière… Il n’y a pas de nom… Je ne sais pas où l’on est. » Le train s’arrête.

(D.R.)

Une monstrueuse cacophonie éclate au-dehors ; tandis que les serrures du wagon sont déverrouillées, retentissent des aboiements de chien, d’autres cris, bien plus menaçants que ceux entendus dans le train, et des ordres, hurlés à plein poumon dans une langue qu’il reconnait immédiatement : « Raus ! Raus ! Schnell ! » C’est de l’allemand. Il est donc allemand, ou il parle cette langue. Mais son identité, à cette heure, à cet endroit, a-t-elle encore de l’importance ?. Hébété, il saute du wagon, suit docilement, en courant, la file de gens qui se pressent vers l’avant du train. L’obscurité est presque totale, çà et là, quelques lampes éclairent le convoi. Il faut courir, courir, en évitant les bagages abandonnés à terre, en évitant aussi les coups de gourdin généreusement dispensés par les gardes.

Au bout, un homme en uniforme de SS tient une cravache à la main. D’un mouvement régulier, il désigne sans un mot la droite, la gauche, alternativement ; ses gestes sont d’une précision presque mécanique ; son regard fixe semble ne voir personne. Pas un atome de vie dans ses yeux, comme si lui-même était déjà mort.

Sans savoir pourquoi ni comment, il se retrouve tout à coup nu, au milieu d’autres gens nus eux aussi, dans une pièce qui semble être une salle de douche. Il fait atrocement froid, ils se serrent les uns contre les autres. Son regard se tourne vers les pommeaux de douche suspendus au-dessus deux : l’évidence devient aveuglante ; ce n’est pas de l’eau qui va tomber du plafond, mais autre chose, de bien plus terrible. C’est la mort que vont transporter ces tuyaux, une mort effroyable que pressentent déjà tous ces corps compressés et qui, d’une seule voix, hurlent leur terreur et leur refus de disparaître ainsi. La lumière s’éteint, les cris deviennent assourdissants ; la plus horrible angoisse s’est de nouveau emparée de lui : il ne veut pas mourir, pas comme ça ; il se débat, de toutes ses forces, mais le gaz fait peu à peu son effet : l’air se raréfie, le poison envahit la salle, les cris deviennent râles ; il étouffe, la douleur est atroce, mais plus forte que la douleur, il y a encore cette immonde peur qui le prend à la gorge, et loin de l’aider à mourir, le force à se débattre encore, à griffer le plafond de ses ongles, les yeux révulsés, la bouche grande ouverte, comme pétrifié dans un hurlement muet…

Ta peur, ta souffrance… Tout ce que tu as ressenti jusqu’ici, c’est cela que tu as infligé à des milliers de malheureux. Pour toi, l’univers est vide ; pour toi, le ciel n’a plus d’aurores ; le pardon est impossible. C’est maintenant ton tour de payer, SS Obersturmbannführer Höss. Dans l’éternité des éternités, je te condamne à refaire sans fin ce voyage vers la mort, dans l’indicible angoisse des condamnés…

… Un long sifflement déchire l’espace, aussi terrifiant que le dernier cri d’un agonisant. Coincé entre la cloison et de multiples corps qui se pressent contre lui et gémissent, l’homme sursaute et ouvre les yeux. Le sifflement retentit encore ; c’est celui d’une locomotive. Il prend peu à peu conscience de l’endroit où il se trouve : une odeur infecte de sueur, d’urine et d’excréments enfle ses narines et lui donne la nausée…

Didier Fond

Commentaires

Superbe nouvelle !!!

Un châtiment bien mérité mais... qui ne peut hélas défaire ce qui fut fait aux autres qui, eux, espérons-le... reposent en paix!